Wer hat die Camera obscura gemacht? Camera obscura: ein gewöhnliches fotografisches Wunder

In der modernen Welt ist Fotografie eine weit verbreitete Form der Kreativität. Und jeder, der weiß, wie man Knöpfe drückt, kann eine Kamera bedienen. Aber vielleicht weiß nicht jeder, dass die Stämme Nordafrikas vor Tausenden von Jahren ein Bild der sie umgebenden Welt auf ein Flugzeug projizieren konnten.

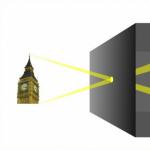

Im Lateinischen bedeutet „camera“ Raum und „obscura“ dunkel, zusammen bedeuten sie „dunkler Raum“. Eine Camera obscura ist ein dunkler Raum mit einem kleinen Loch in der Wand. Das durch das Loch hindurchgehende Bild wird verkehrt herum an der gegenüberliegenden Wand angezeigt.

Das Prinzip der Camera Obscura wird von Aristoteles sehr anschaulich beschrieben, am Beispiel, wie das Bild der Sonne, das durch Lichtstrahlen entsteht, die durch ein kleines quadratisches Loch fallen, eine runde Form hat. Es ist nicht genau bekannt, wer das Prinzip der Camera Obscura zuerst entdeckte und wer es als Erster anwendete. Die erste vollständige Beschreibung stammt jedoch aus der Feder von Leonardo Da Vinci selbst. Er gab diesem Gerät diesen Namen und benutzte eine Camera Obscura, um Landschaften zu zeichnen.

Das heißt, er kopierte ein verkleinertes Farbbild, das auf einer mit weißem Papier bedeckten Wand gegenüber der Wand mit einem Loch angezeigt wurde.

Die Methode des Skizzierens mit einer Lochkamera erfreut sich bei professionellen Künstlern großer Beliebtheit.

Aber irgendwie ist es nicht sehr praktisch: Alles steht auf dem Kopf und außerdem steht die Kamera still – man kommt mit den Szenen nicht richtig klar! Und dann entwarf Johannes Zahn 1686 eine tragbare Kamera, die mit einem Spiegel ausgestattet war, der in einem Winkel von 45° angebracht war. Jetzt musste man nicht mehr kopfüber stehen, um das gewünschte Objekt auf Papier zu bringen.

Darüber hinaus wurde die Camera Obscura zunehmend verbessert: Es wurden Linsen hinzugefügt, um zunächst den Betrachtungswinkel zu vergrößern, dann um die Bildschärfe zu verbessern. Von einer stationären Kamera aus wurde sie mobil und kleiner.

Im Mittelalter bohrten viele Menschen, die mit dem Camera Obscura-Effekt vertraut waren, Löcher in ihre Wände und beobachteten an der gegenüberliegenden Wand wie auf einem Bildschirm, was auf der Straße geschah. Nun, es gab zwar noch kein Fernsehen und kein Internet, aber die Leute brauchten immer Unterhaltung, außer natürlich Brot!

In der Natur lässt sich übrigens der Effekt einer Lochkamera bei einer partiellen Sonnenfinsternis beobachten – dann erscheinen auf der Erde halbmondförmige Schatten, die die Form der vom Mond verdeckten Sonne wiederholen.

Stenope oder Lochblende – abgeleitet von Camera obscura

Stenop – „Guckloch“ (aus dem Griechischen) Dies ist ein Gerät zum Projizieren eines Bildes mithilfe eines Lochs (kein Objektiv wie eine Kamera). Sie werden in der Regel aus alten Spiegelreflexkameras, zum Beispiel von Zenit, hergestellt (sie können aber auch aus digitalen Kameras hergestellt werden). Diese Richtung hat auch einen zweiten Namen: „Pinhole“.

Und ich muss sagen, in unserer Zeit gibt es viele Fans dieses Trends, sie bilden so etwas wie einen Kreis, eine Sekte, in der sie ihren Schachteln mit einem Loch statt einer Linse und schwarzen Innenwänden sehr ehrfürchtig und respektvoll gegenüberstehen .

Im Internet gibt es viele Websites und Communities von Pinhole-Enthusiasten und -Profis, auf denen jeder Informationen finden und sein eigenes Gerät herstellen kann, sogar aus einer Teeschachtel!

In regelmäßigen Abständen finden Ausstellungen zur Lochkamerafotografie und verschiedene thematische Meisterkurse statt. Und für manche wird Pinhole zu einem interessanten, lebendigen Hobby, für andere zu einer ganz ernsten Leidenschaft. Warum ist diese Art der Bildgewinnung für Fotografen und Amateure so attraktiv?

Tatsache ist, dass die Lochblende eine völlig korrekte Perspektive wiedergibt, einen Winkel von bis zu 130° abdeckt, eine sehr gute Tiefenschärfe aufweist, jedoch sehr weiche Bilder erzeugt, ähnlich wie bei Aufnahmen mit einer speziellen Weichzeichneroptik. Wir können sagen, dass die Lochblende das Bild fast so überträgt, wie das menschliche Auge es sieht!

Es ist zu beachten, dass beim „Fotografieren“ mit einer Lochkamera die Verschlusszeit zwischen mehreren Minuten und mehreren Stunden liegt. Dieser Wert wird abhängig von der Lichtempfindlichkeit des Fotopapiers (Films), der Beleuchtung, dem Lochdurchmesser usw. bestimmt.

Wenn Licht durch ein winziges Loch in einen dunklen Raum eindringt, geschieht etwas Geheimnisvolles und Erstaunliches. Aristoteles beschrieb dieses Phänomen bereits im 4. Jahrhundert v. Chr. und im Italien der Renaissance wurde es von Leonardo da Vinci skizziert. Ende des 19. Jahrhunderts bildeten sich auf Coney Island und anderen Badeorten Schlangen, um die magischen Verwandlungen zu sehen. Wir werden in das Jahr 1988 versetzt, in ein Klassenzimmer an einer der Kunsthochschulen in Boston.

An einem sonnigen Tag verwandelte Abelardo Morell das Klassenzimmer in eine Camera Obscura – und die Wand gegenüber erwachte zum Leben wie eine Kinoleinwand.Ein Einführungslehrer für Fotografie namens Abelardo Morell deckte die Fenster mit schwarzer Plastikfolie ab (das Klassenzimmer wurde dunkel wie eine Höhle), schnitt ein Loch in der Größe eines Zehncentstücks in den Vorhang und die Wand gegenüber erwachte zum Leben wie eine Kinoleinwand. Es zeigte verschwommene Umrisse von Menschen und Autos auf der Huntington Avenue. Das Bild war auf den Kopf gestellt: Der Himmel lag in Bodennähe, das Pflaster befand sich unter der Decke. Was ist passiert?

Morell verwandelte das Klassenzimmer in eine Camera obscura (lateinisch für „dunkler Raum“). Anscheinend ist dies das älteste der Menschheit bekannte Bildgebungsinstrument – und der entfernte Vorfahre der Kamera.

Über den heiligen Laken materialisiert sich ein lebendiges, traumhaftes und sehr scharfes Bild der Brooklyn Bridge und Lower Manhattan. Um ein helles, scharfes Bild der Brooklyn Bridge und von Lower Manhattan zu erhalten, stellte Morell seine Kamera in einer Room Obscura auf und ließ den Verschluss fünf Stunden lang offen. Zusätzlich verwendete er ein Prisma, um das Bild umzukehren.

Das Schwierigste an einer Lochkamera ist das optische Prinzip, nach dem sie funktioniert. Bilder gelangen auf die gleiche Weise in die Kamera wie in das menschliche Auge: durch ein kleines Loch und verkehrt herum. Licht tritt in einem Winkel in das Loch ein, und die von der Oberseite von Objekten reflektierten Strahlen werden nach unten gerichtet, und die von bodennahen Objekten reflektierten Strahlen werden nach oben gerichtet. Im dunklen Raum der Kamera kreuzen sich die Strahlen und der Blick wird auf den Kopf gestellt. Wenn das Bild, das in unser Auge gelangt, vom Gehirn korrigiert wird, wird das Bild in einer normalen Kamera durch den Spiegel umgekehrt.

Die tragbare Camera obscura, ein Kasten mit einem Loch und einer Linse, erfreute sich im 17. Jahrhundert zunehmender Beliebtheit. Es diente als Hilfsmittel für Künstler; Wissenschaftler begannen damit, Sonnenfinsternisse zu beobachten. Anfang des 19. Jahrhunderts fanden sie heraus, wie man das projizierte Bild einfängt: Mit Chemikalien behandelte Papierbögen oder Metallplatten wurden an die Rückwand der Camera Obscura gelegt. So wurde die Fotografie geboren.

Für Abelardo Morell, einen Fotografieprofessor, war diese Unterrichtserfahrung eine Offenbarung. Als er die bewundernden Augen der Studenten sah – junge Menschen, die sich mit Naturwissenschaften und Technik bestens auskennen – wurde ihm klar: Dieses Phänomen hat etwas ungewöhnlich Anziehendes.

Morells erstes Projekt, das als visuelle Hilfe für Studenten gedacht war, bestand darin, die Funktionsweise einer Kamera zu fotografieren. Als Ergebnis erschien 1991 das Werk „Light Bulb“.

Anschließend versuchte Morell, ein Geisterbild zu filmen, das in einem zur Camera Obscura umgebauten Raum erschien. Soweit er wusste, hatte das noch nie jemand getan. Mehrere Monate wurden in die technische Vorbereitung investiert: Es galt, die Größe des Lichtlochs zu berechnen, um sowohl Helligkeit als auch Schärfe zu gewährleisten, sowie die richtige Belichtungszeit zu bestimmen.

Es blieb nur noch, ein Zimmer mit einer guten Aussicht aus dem Fenster zu finden. Die Wahl fiel auf das Haus des Fotografen in Quincy, einem Vorort von Boston. Morell stellte seine Großformatkamera auf einem Stativ im Schlafzimmer seines Sohnes auf, wo nur ein dünner Lichtstrahl einfiel, und öffnete den Verschluss. Dann verließ er den Raum und wartete. Acht Stunden. Das Ergebnis war faszinierend. Auf dem entwickelten Foto ragten umgedrehte Bäume und Häuser wie in einem Märchen über den Spielsachen der Kinder auf. „Ich hatte das Gefühl, die Fotografie erfunden zu haben“, erinnert sich Morell.

Anschließend fing Abelardo eine Vielzahl von Ansichten ein: von Panoramen von New York bis hin zu italienischen Landschaften, und wechselte auch von Schwarzweißfotografien zu Farbfotografien und begann, Bilder mithilfe eines Prismas zu invertieren. Indem er den Film durch einen digitalen Sensor ersetzte, verkürzte er die Belichtungszeit von Stunden auf Minuten und ermöglichte es ihm, Schatten, Wolken und andere flüchtige atmosphärische Phänomene einzufangen.

Morell selbst gefällt vor allem die Arbeit mit einem bodenlosen Zelt – einer tragbaren Camera Obscura, mit der er auf Hausdächer klettert. Morell installierte eine solche „Kamera“ auch auf Straßen und Parks, um Bilder direkt am Boden zu erstellen.

Die Werke von Abelardo Morella vermischen das Reale und das Fantastische. Sie ermöglichen es Ihnen, die Welt in einem neuen Licht zu betrachten.

Die Postkartenansicht der Brooklyn Bridge wird rauer, als Morell das Bild auf das Dach aus Teerpappe projiziert. Der Fotograf experimentierte mit Stimmung und Textur und verwandelte ein bodenloses Zelt in eine Camera Obscura. Licht, das durch die periskopartige Öffnung strömt, malt ein Bild auf den Boden, das „ein antikes Gefühl“ hat, sagt Morell.

Leonardo da Vinci

Die geometrische Optik basiert auf der Idee der geradlinigen Ausbreitung von Licht, und vielleicht spielt dabei das Phänomen eines Lichtstrahls die Hauptrolle. Wenn Licht von einer polierten, ebenen Oberfläche reflektiert wird, muss der Einfallswinkel dem Reflexionswinkel entsprechen. Daher können Sie beim Blick in den Spiegel nicht nur Ihr eigenes Gesicht, sondern auch die Lichtquelle sehen. Auf diesem Prinzip basierte die große Erfindung der geometrischen und hellen Optik – die Camera obscura (von lateinisch сamera – „Raum“ und obscura – „dunkel“).

Antike Erfindung

Die erste Erwähnung einer Camera Obscura stammt aus dem 5. Jahrhundert v. e. Damals erzählte der chinesische Philosoph Mi Ti der Welt vom Erscheinen eines Bildes an der Wand eines abgedunkelten Raumes. Aristoteles war der erste, der das Prinzip der Camera Obscura ausführlich beschrieb und analysierte. Ihm folgend kam der arabische Physiker und Mathematiker Ibn Al-Haytham (Alhazen) aus dem 10. Jahrhundert zu dem Schluss, dass die Ausbreitung von Licht linear ist. Im Mittelalter wurde die Camera Obscura vom englischen Philosophen und Naturforscher Roger Bacon (1217–1294) wiederentdeckt, und 1279 schlug der Erzbischof von Canterbury John Penham vor, dass man mit einer Camera Obscura die Bewegung der Sonne beobachten könne.

Der erste Prototyp der Fotografie

Die erste für die Malerei verwendete Camera Obscura wurde von Leonardo da Vinci geschaffen. Der „Titan der Renaissance“ hat es in seiner „Abhandlung über die Malerei“ ausführlich beschrieben. „...Wenn Bilder von beleuchteten Objekten durch ein kleines rundes Loch in einen sehr dunklen Raum gelangen, werden Sie auf dem Papier all diese Objekte in ihren natürlichen Formen und Farben sehen...“, schrieb der große Maler und beobachtete, wie Lichtstrahlen , reflektiert auf Milchglas, erzeugtes invertiertes Farbbild.

Natürlich kann diese Technologie nichts Dynamisches erfassen, also lesen Sie bei Interesse einen separaten Artikel darüber. wird auch problematisch sein. Aber mit einer Camera Obscura war es möglich zu schreiben, was Leonardo auch nutzte.

„Ein dunkler Raum?“ - du fragst. Ja, im Mittelalter und in der darauffolgenden Renaissance war die Camera Obscura stationär – ein großer dunkler Raum mit einem Loch in einer der Wände. Der Künstler befand sich darin und skizzierte an der gegenüberliegenden Wand, was draußen geschah. Bei großen Leinwänden war das sehr praktisch. Leonardo da Vinci entwarf außerdem ein Instrument zur Messung der Lichtintensität und ein Photometer, das erst drei Jahrhunderte später zum Leben erweckt wurde. Es ist nicht verwunderlich, dass unter den Erfindungen des großen Künstlers die Camera Obscura, der Prototyp der zukünftigen Kamera, einen Ehrenplatz einnahm.

Doch die Camera Obscura des großen Leonardo hatte einen erheblichen Nachteil. Als Optiker wusste Leonardo da Vinci, dass visuelle Bilder verkehrt herum auf die Hornhaut des Auges projiziert werden, daher wunderte es ihn nicht, dass alles in der Camera Obscura verkehrt herum dargestellt wurde. Aber die Künstler, die nach Leonardo versuchten, Malerei und die Errungenschaften der angewandten Optik zu verbinden, fanden es sehr unbequem, jedes Mal alles auf den Kopf zu stellen. Dem trug Johannes Zahn Rechnung, der 1686 auf der Grundlage der Zeichnungen und Berechnungen des großen Leonardo eine tragbare Camera Obscura entwarf und diese deutlich verbesserte. Er stattete die Kamera mit einem Spiegel aus, der in einem Winkel von 45 Grad angeordnet war und das Bild auf eine matte horizontale Platte projizierte, was es Künstlern ermöglichte, Landschaften problemlos auf Papier zu übertragen und nicht mehr auf dem Kopf zu stehen.

Ein Leben in einer Informations- und Computerwelt ohne Fotografie ist kaum vorstellbar. Doch die Camera obscura ist der Vorläufer der heutigen Kameras. Das Funktionsprinzip wird noch heute bei der Herstellung von Fotoausrüstung verwendet.

allgemeine Informationen

Diese Erfindung ist das einfachste optische Gerät, das vor Jahrhunderten entwickelt wurde. Unter anderem handelte es sich dabei auch um ein Gerät, mit dem es möglich war, Bilder von bestimmten Objekten zu gewinnen.

Design

Vom Aussehen her ist eine Camera obscura ein dunkler Kasten mit einem kleinen Loch in einer der Wände. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein sogenannter Screen, der entweder mit Milchglas oder mit einem dünnen weißen Blatt Papier abgedeckt ist. Wenn Lichtstrahlen durch das Loch dringen, erscheint auf dem Bildschirm ein umgekehrtes Bild der Außenwelt. Dieses Prinzip ähnelt dem Funktionsprinzip unseres Auges, da darin auch Bilder von Objekten umgedreht und verarbeitet werden. Darüber hinaus wird bei modernen Kameras das Bild nach einem ähnlichen Prinzip gedreht.

Die erste Erwähnung einer Camera Obscura

Das genaue Datum seiner Erfindung ist unbekannt. Die ersten Erwähnungen stammen aus dem 11. Jahrhundert. Und noch früher, im 10. Jahrhundert, beobachtete der arabische Forscher Ibn al-Haytham (Alhazen) Sonnenfinsternisse mit einem Zelt, in dessen Wände der Wissenschaftler ein Loch bohrte. Er beobachtete die Sonne an der gegenüberliegenden Wand, wo ein Bild des Himmelskörpers entstand, nachdem die Strahlen durch das Loch fielen.

In den Werken des englischen Philosophen Roger Bacon gibt es Passagen, die der Beschreibung der Camera Obscura ähneln, die zum Prototyp des Objektivs moderner Kameras wurde. Es ist jedoch sicher, dass diese Erfindung nicht ihm gehört. Bereits in der Antike gab es eine Methode, ein Bild durch ein kleines Loch zu konstruieren.

Zur gleichen Zeit wurde beobachtet, dass ein Sonnenstrahl, der durch eine kleine Öffnung in einen dunklen Raum eindringt, ein Lichtmuster im Außenraum erzeugt. Aristoteles bemerkte, dass dieses Bild auf der gegenüberliegenden Wand verkehrt herum zu sehen war. Darüber hinaus hat es, obwohl es kleiner ist, die gleichen Farben und Proportionen wie das reale Objekt.

Im Mittelalter nutzten Wissenschaftler die Camera Obscura sehr oft für ihre astronomischen Forschungen.

Arbeitsprinzip

Es wurde erstmals vom italienischen Erfinder und Künstler Leonardo da Vinci beschrieben. Eine Beschreibung dieses von da Vinci hergestellten Geräts findet sich in den Werken von G. Venturi. Der große Italiener erklärt das Funktionsprinzip einer Camera Obscura, nachdem Sonnenlicht durch einen kleinen Spalt in einen dunklen Raum gelangt. Da Vinci schuf auch die Anordnung der Löcher für die Strahlen, die Flugbahn der Sonnenstrahlen selbst und den Bildschirm, auf dem das Bild erzeugt wird. Allerdings hat Leonardo in seiner Abhandlung diese Erfindung nie als Camera obscura bezeichnet.

Es gibt weitere Hinweise darauf, dass Wissenschaftler in verschiedenen Ländern jahrhundertelang ein Gerät verwendeten, das dem ähnelt, was wir heute Camera Obscura nennen. Unter ihnen waren beispielsweise Kepler und Zahn.

Allerdings ist die Camera Obscura ein Gerät, das nicht nur von vielen Wissenschaftlern, sondern auch von einigen Künstlern zur Erstellung ihrer Gemälde genutzt wurde.

Geräteprototypen

Im 17. Jahrhundert beschloss der deutsche Astronom Johannes Kepler, seine eigene Camera obscura zu schaffen. Dazu baute er auf einem Feld ein Zelt auf, bohrte ein Loch hinein und setzte dort eine Linse ein. Er beobachtete, wie auf einem angebrachten Blatt Papier gegenüber der Linse ein umgekehrtes Bild der Außenwelt erschien. Dies konnte man natürlich sehen, wenn die Sonnenstrahlen durch das Glas im Zelt fielen.

Eine neue Art der Camera obscura wurde im selben 17. Jahrhundert von Johann Zahn geschaffen. Die von ihm erfundene Box enthielt einen Spiegel in einem Winkel von 45 Grad zur Linse. Das Bild, das erschien, als Licht durch die Linse fiel, wurde auf der Oberseite der Box reflektiert, die mit Milchglas und Pauspapier bedeckt war. Dadurch konnte Tsang die Umrisse des erschienenen Bildes nachzeichnen. Man könnte sagen, es war ein Foto seiner Art. Zu Tsangs weiteren Errungenschaften gehört eine ähnliche Camera Obscura, nur kleiner und mit eingebautem Objektiv. Dies war der Prototyp eines Geräts, das einhundertfünfzig Jahre später vom berühmten Erfinder der Fotografie, Joseph Niepce, verwendet werden sollte.

Entdeckungen auf dem Gebiet der Optik

Die Camera Obscura ist eine Erfindung, aus der der Wunsch entstand, die Optik zu verstehen. Infolgedessen begannen Entdeckungen physikalischer Gesetze auf dem Gebiet der Lichtreflexion. Der erste, der sie in seinen wissenschaftlichen Arbeiten verwendete, war Kepler. Dies geschah im Jahr 1604. Und nach ein paar Jahren entwarf Galileo ein ziemlich komplexes Teleskop. Zwei Jahre später begründete Kepler die Linsentheorie, die von Wissenschaftlern akzeptiert wurde.

Es ist seit langem bekannt, dass der Einfluss des Sonnenlichts auf die Welt um uns herum sehr groß ist. Beispielsweise wurde seine Wirkung auf Silbersalze nachgewiesen, die dazu führen, dass Silbergegenstände merklich nachdunkeln. Dieses Phänomen markierte den Beginn der großen Geschichte der Fotografie.

Der erste Beweis dieser Theorie war der Physiker Johann Schulze. Im 18. Jahrhundert führte er Experimente durch, um eine Substanz zu erschaffen, die im Dunkeln leuchtet. Bei seinem Experiment vermischte der Wissenschaftler Salpetersäure, die gelöstes Silber enthielt, mit Kreide. Der Professor bemerkte, dass die Flüssigkeit bei Sonneneinstrahlung allmählich dunkler wird. Nachdem Schulze dieses Phänomen entdeckt hatte, führte er mehrere Experimente mit Zahlen und Buchstaben durch. Er schnitt Formen aus Papier aus und trug sie auf eine Flasche mit Lösung auf. Bei diesem Experiment gelang es, fotografische Abzüge auf mit Silber vermischter Kreide zu erhalten. Da er sich der Bedeutung seiner Entdeckung nicht bewusst war, schüttelte er die Flasche, woraufhin das Bild verloren ging. Die Ergebnisse dieses Experiments veröffentlichte der Physiker einige Jahre später.

Erste Fotos

Ab dem 18. Jahrhundert stieg die Nachfrage nach Porträts. Da es damals ein teures Vergnügen war, wurden die Ergebnisse neuer Erfindungen zu einer Alternative zum gemalten Porträt. Ein solches Porträt entstand durch das Nachzeichnen einer Silhouette, die auf Papier projiziert wurde. Anschließend wurde der Rohling ausgeschnitten und verklebt. Im Jahr 1786 kam Gilles-Louis Chretien auf die Idee der Gesichtskonturierung. Der Vorgang ähnelte dem Umreißen einer Silhouette, allerdings wurde dieses Bild dann auf eine Kupferplatte eingraviert, von der aus Abdrücke auf Papier gemacht wurden.

Das erste Foto wurde 1822 aufgenommen. Dies gelang dem französischen Erfinder Joseph Niepce. Das älteste erhaltene Foto wurde 1826 von Niepce mit einer Camera Obscura aus einem Fenster aufgenommen. Es hatte ein Blech, das mit einer dünnen Asphaltschicht bedeckt war. Es war schwierig, ein Bild zu erstellen, da der Aufnahmevorgang selbst bei hellem Tageslicht acht Stunden dauerte. Dennoch war dies ein echter Fortschritt, da das Vorhandensein einer Dunkelkammer zur Bildaufnahme nicht mehr erforderlich war.

Wie man zu Hause eine Camera Obscura baut

Viele, die sich für Optik und Physik interessieren, haben sich oft gefragt, wie man das selbst macht? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Funktionsweise einer Erfindung zu erkennen.

Methode Nr. 1

Um eine Camera Obscura mit eigenen Händen herzustellen, benötigen Sie eine Box, in die ein Loch für das zukünftige Objektiv gebohrt wird. Die Innenseite der Box ist schwarz lackiert, um überschüssiges Licht abzuleiten und den Film nicht zu beschädigen. Vor dem Fensterladen müssen Sie einen Papphalter anbringen und diesen mit Isolierband an der Außenseite festkleben. In den Verschlussdeckel selbst wird ein kleines Loch gebohrt und zwischen seiner Halterung eine Platte aus undurchsichtigem Material angebracht.

Die Versorgungs- und Aufnahmekammern sind fest mit der Struktur verbunden. Außerdem müssen Sie die Dichtheit berücksichtigen, denn wenn Lücken vorhanden sind, funktioniert das Foto nicht.

Neuer Film sollte in das Vorratsfach eingelegt werden. Sie können es kaufen oder von alten Kameras beziehen.

Im letzten Schritt wird eine Folie mit einem bereits gestochenen Loch aufgeklebt, die über das vorhandene Loch in der Box gelegt werden soll. Die Kanten sollten glatt sein. Anschließend können Sie den Film in die Kamera einlegen und verwenden.

Methode Nr. 2

Für die nächste Methode nehmen Sie ein Stück dicken Karton. Es ist wünschenswert, dass das Innere schwarz ist. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass keine unnötigen Lichtstrahlen in die Kamera gelangen, andernfalls kann das Ergebnis beeinträchtigt werden. Darüber hinaus wurden und werden aus diesem Grund alle Inhalte von Kameras schwarz gemacht. Wenn Sie anstelle von Kartonzuschnitten, die Sie selbst zusammenbauen müssen, eine fertige Schachtel nehmen, ist es wichtig, nicht zu vergessen, das Innere mit schwarzer Farbe zu bemalen. Um die größtmögliche Sicherheit für Ihre Camera Obscura zu gewährleisten, kleben Sie diese rundherum mit schwarzem Klebeband ab. Dies dient als zusätzlicher Schutz, sodass kein Licht eindringen und das Arbeitsergebnis beeinträchtigen kann.

Für diese Methode sollten Sie Kartonzuschnitte verwenden: Rechtecke, Streifen unterschiedlicher Größe. Von ihnen müssen Sie die Rückseite der Kamera ankleben, wo sich der Film befindet. Auf der Vorderseite der Kamera müssen Sie eine „Linse“ erstellen, in die Sie wie bei der ersten Methode ein kleines Loch bohren. Es muss glatt sein, sonst wird die Bildqualität stark beeinträchtigt. Wenn das Design fertig ist, können Sie mit der Verwendung beginnen.

Es ist durchaus möglich, mit eigenen Händen eine Camera Obscura zu erstellen. Die Hauptsache ist, den Anweisungen zu folgen. Und die Vorteile daraus können großartig sein.

Eine solche selbstgebaute Camera Obscura ist beispielsweise eine großartige Gelegenheit, die Gesetze der Optik zu studieren und die Wissenschaft besser kennenzulernen.

Einerseits ist „Camera Obscura“ also ein Festival-Arthouse-Thriller, der mit einer vielversprechenden Idee und einer unvorhersehbaren Handlungsentwicklung gefällt. Andererseits handelt es sich hierbei um ein abendfüllendes Debütwerk, das die unglücklichen Fehler vieler abendfüllender Debütwerke nicht vermeidet.

Beginnen wir mit den positiven Aspekten. In guten Regiehänden könnte dieses Drehbuch eine wirklich hochwertige Umsetzung erhalten: Potenzial ist hier mehr als genug vorhanden. Erstens wird das Thema Fotografie im Kino nur sehr selten verwendet und es wird nach seltenen Diamanten gejagt. Zweitens, wie wunderbar es ist, wenn man nicht sofort erraten kann, was zum Teufel mit der Hauptfigur los ist. Alles beginnt wie eine typische mystische Geschichte: Der Protagonist erhält die Aufgabe, die Herkunft des Bösen zwar nicht zu enträtseln, so doch zumindest zu versuchen, es zu zerstören. Alles geht weiter wie in einem Thriller, in dem Illusionen tödlich werden und man seinem eigenen Verstand nicht mehr trauen kann. Hier gilt es, den armen Zuschauer mit Gefühl, mit Sinn, mit Anordnung zu verwirren und einzuschüchtern, so dass er sich über die Metamorphosen der Handlung den Kopf zerbricht und gleichzeitig herausfinden will, wie entweder eine Psychose oder ein Gespensterpandämonium entsteht letztendlich herausstellen. Und drittens ist „Camera Obscura“ ein geradezu idealer Film für nächtliche Singles, denen es wichtig ist, sich richtig auf den Schlaf vorzubereiten und abendliche Melancholie zu vermeiden. Wenn Sie den eher langweiligen Anfang abwarten, beginnen die Ereignisse wie erwartet zu fließen und Sie werden die Betrachtung kaum unterbrechen wollen. Ein schöner Bonus: Von der Besetzung punktete vor allem die schillernde Katie Curtin, die eine Polizistin spielte. Schade, dass sie sich nicht ganz öffnen durfte.

Und nun zu den Nachteilen. Nun ja, egal wie vielversprechend die Idee war, eine schlüssige Produktion hat nicht geklappt. Das alles ist irgendwie unsicher, roh und fast studentisch gemacht. Koontz versucht nicht, den Kameramann wegen gut durchdachter Pläne und Perspektiven, die Schauspieler wegen einer guten Leistung oder sich selbst damit zu belasten, dass die Erzählung zumindest nicht auseinanderfällt. Außerdem habe ich überhaupt nicht an die Chemie zwischen den Hauptfiguren geglaubt. Sie verhielten sich so ungeschickt, als hätten sie gerade erst eine Beziehung begonnen, obwohl zunächst klar war, dass die beiden schon lange zusammen waren. Und im Allgemeinen wirken Claires Hysterie und Johns Verwirrung zusammen eher lächerlich als beeindruckend, wenn schreckliche Dinge passieren. Wenn wir das süße Paar desavouieren, können wir auch erwähnen, dass Momente solch alltäglicher Ruhe nur sehr schlecht mit den Schrecken harmonieren, die danach auftauchen: Der Film scheint auf der Skala des Interesses von „hmm, nicht schlecht!“ zu springen. zu „Lass es uns verschwenden, sonst mache ich eine Pause.“ Höchstwahrscheinlich ist es genau dieser Umstand, der einen davon abhält, sich voll und ganz auf das wachsende Problem des Protagonisten zu konzentrieren: Die Balance zwischen Wichtigem und Kleinlichem wurde nicht gewahrt, es wurde keine Lösung gefunden, wie man das Publikum nach und nach provozieren kann, auch nicht durch Werfen neue Rätsel lösen oder mit den nächsten Horrorelementen schockieren, von denen man nie weiß, was einen erwartet.

All das impliziert natürlich die neutralste Einschätzung der Camera Obscura. Das ist dann der Fall, wenn einem klar wird, dass der Film einem zwar gefällt, die andere Interpretation aber im Kopf viel verlockender aussieht als auf der Leinwand. Leider ist A.B. Kunz nicht der beste Kandidat für den Posten des Direktors, um solche interessanten Ideen umzusetzen.